2025.10.23

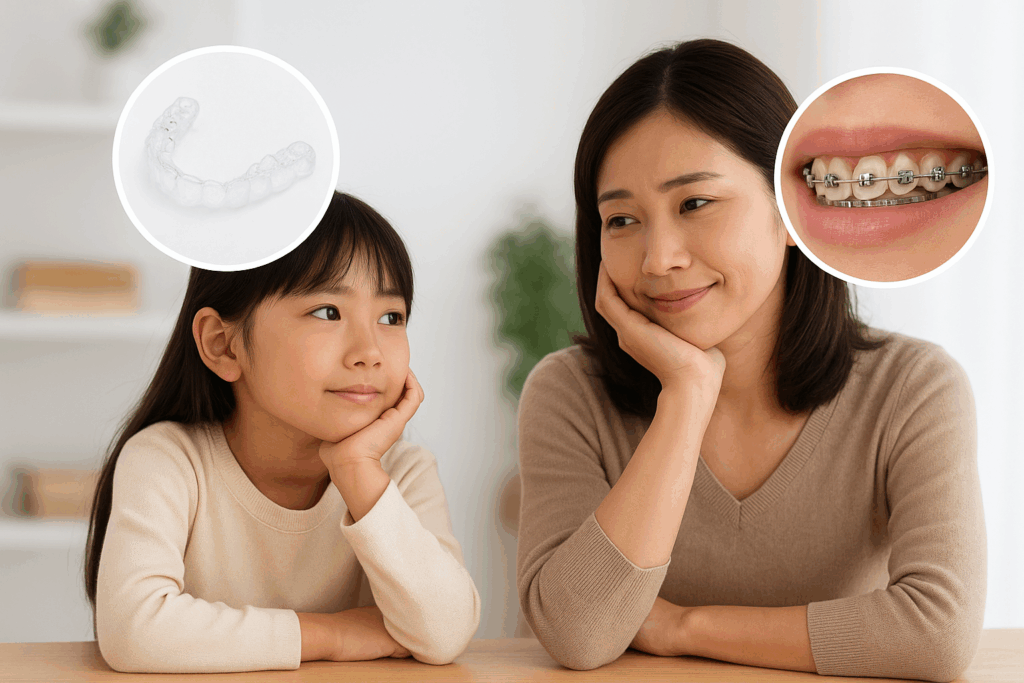

成長期の歯並びをやさしく整える|柏原市の子ども向けマウスピース・プレオルソ矯正ガイド

柏原市で子どもの歯並びに悩む保護者に向け、

「子ども矯正はいつから始める?」「どんな方法が合うの?」という疑問を解消します。

特に当院が力を入れているマウスピース矯正とプレオルソを中心に、

成長期に合わせた治療の考え方や、柏原市での通院メリットを詳しく紹介します。

「最近、子どもの歯並びが気になるけれど、いつ矯正を始めるのがいいの?」

「マウスピースやプレオルソってどう違うの?」

そんな疑問を持つ保護者の方は多いのではないでしょうか。

子どもの歯並びは、見た目だけでなく、噛み合わせや発音、姿勢、集中力にも関係します。

成長期の今だからこそ、将来の歯並びを無理なく整えられるチャンスです。

本記事では、柏原市で子どもの矯正を検討している方に向けて、

「始めるタイミング」「治療法の種類」「家庭でのサポート方法」までわかりやすく解説します。

特に、当院が力を入れているマウスピース矯正とプレオルソ(PREORTHO)を中心に、

子どもに優しく続けやすい矯正の考え方をご紹介します。

子どもの歯並びが気になるなら「柏原市での矯正」ってどういう選択?

お子さまの歯並びが気になり始めたとき、「どこで矯正を始めるべきか」と迷う方も多いかと思います。

柏原市や周辺地域では、近年、子どもの成長に合わせた小児矯正を行う歯科医院が増えています。

地域密着型の医院であれば、学校帰りや休日にも通いやすく、

保護者と連携を取りながら無理のないペースで治療を進めることができます。

また、柏原市の矯正歯科では、マウスピース矯正やプレオルソなど、

痛みが少なく続けやすい治療法を導入している医院も多く見られます。

ここからは、「なぜ早めのチェックが大切なのか」「子ども矯正は大人とどう違うのか」など、

治療を始める前に知っておきたいポイントを詳しく見ていきましょう。

なぜ子どもの歯並びを早めにチェックすべきか

子どもの歯並びの乱れは、見た目の印象だけでなく、

噛み合わせ・発音・姿勢・集中力などにも深く関係しています。

たとえば、噛み合わせがずれていると、食事のときに片側だけで噛む癖がつき、

顔の筋肉や顎の発育に偏りが出ることもあります。

また、歯並びが悪いことで口呼吸になりやすく、

風邪をひきやすい・姿勢が悪くなるといった全身への影響も見られます。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、成長段階に合わせた早めのチェックが大切です。

乳歯と永久歯が混ざる時期に確認すれば、顎の成長を利用して自然な矯正を行える可能性があります。

小学校入学前後に一度、専門的な相談を受けておくと安心です。

「子ども矯正」は大人と何が違う?

子どもの矯正と大人の矯正の大きな違いは、

**「歯を動かす矯正」ではなく「顎の成長を導く矯正」**である点です。

大人の場合、骨の成長が止まっているため、ワイヤーなどで歯そのものを動かす必要があります。

一方、子どもの矯正はまだ顎の骨が柔らかく成長途中のため、

その発育を利用して歯が並ぶスペースを整えることができます。

また、子どもの矯正では「口呼吸」「舌の癖」「噛み方」など、

歯並びに影響するお口の習慣改善にも重点を置きます。

たとえば、舌で前歯を押す癖を直すだけで、将来の出っ歯を防げるケースもあります。

成長期に合わせた矯正は、歯を抜かずに自然な形で整えられる可能性が高く、

将来の健康的な噛み合わせづくりにつながります。

子ども矯正を始める「最適なタイミング」と「年齢目安」

「いつから矯正を始めるべきか?」という質問は、多くの保護者の方が気にされるポイントです。

実は、矯正のベストタイミングは子どもの成長段階によって変わります。

特に6〜10歳ごろの「混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざる時期)」は、

顎の発育を利用できるため、自然な形で歯並びを整えやすい時期といわれています。

ただし、すべての子どもが同じ時期に始めるわけではありません。

歯の生え方や顎の成長スピードには個人差があるため、“今の状態を知る”ためのチェックが第一歩になります。

ここからは、実際の治療ステップや開始時期の判断目安を詳しく見ていきましょう。

第1期矯正(混合歯列期)とは何か

「第1期矯正」とは、乳歯と永久歯が混ざって生えている

6〜10歳ごろの時期に行う矯正治療のことです。

この時期の特徴は、顎の骨がまだ柔らかく、

成長の力を活かして歯並びや噛み合わせを整えられる点にあります。

たとえば、顎が小さくて歯が並ぶスペースが足りない場合でも、

顎の発育を促すことで将来的に抜歯をせずに済む可能性が高まります。

また、歯の位置だけでなく、口呼吸や舌の癖などの“原因”にも働きかけることができるため、

より根本的な改善につながります。

この混合歯列期に合わせた矯正方法により、成長を味方につける矯正が第1期の大きな特徴です。

遅れるとどうなる?開始時期が遅い場合のリスク

子どもの矯正は「いつでも始められる」と思われがちですが、

実は開始時期を逃すと治療の選択肢が限られてしまうことがあります。

成長が進みすぎると顎の骨が硬くなり、自然な拡大が難しくなるため、

歯を並べるスペースを確保できず、結果的に抜歯や外科矯正を伴う矯正が必要になるケースもあります。

また、歯並びの乱れが長く続くと、噛み合わせの偏りや口呼吸の癖が固定化してしまい、

姿勢や発音、集中力にも影響することがあります。

早めに相談しておくことで、「今は経過観察で大丈夫」「そろそろ治療を始めよう」

といった判断ができ、子どもの成長を活かした最適なタイミングを逃さずにすみます。

すぐに始めなくても良いケース・チェックすべきサイン

すべての歯並びの乱れが、すぐに矯正を必要とするわけではありません。

乳歯の時期に多少の重なりがあっても、

顎の成長や永久歯の生え変わりによって自然に整うケースもあります。

そのため、「今すぐ治療が必要か」「しばらく様子を見てもいいか」を見極めることが大切です。

ただし、以下のようなサインが見られる場合は、早めの相談が安心です。

・口をぽかんと開けている(口呼吸)

・舌を前に出す、または舌で歯を押す癖がある

・下顎が前に出ている、または噛み合わせがずれている

これらは、成長に伴って自然に治ることが少なく、

お口の機能や骨格の発達にも影響することがあります。

早期にチェックを受けることで、無理のない範囲での予防的アプローチが可能になります。

家庭で気づける“お口のサイン”

お子さまの歯並びの変化は、毎日の生活の中でも気づけることがあります。

たとえば、いつも口が開いている、頬杖をつく、

食べるときに片側ばかりで噛むといった行動は、

顎の発達や噛み合わせに影響している可能性があります。

また、「発音がはっきりしない」「いびきをかく」

「唇が乾きやすい」といったサインも、口呼吸や舌の使い方の癖に関係している場合があります。

こうした習慣は、放っておくと歯並びだけでなく、姿勢や呼吸機能にも影響することがあります。

もし気になる様子があれば、矯正の有無を判断する前に一度チェックを受けてみることで、

成長段階に合わせたアドバイスを受けられます。

マウスピース矯正で行う子どもの歯並び治療

子どもの矯正治療の中でも、近年注目を集めているのがマウスピース矯正です。

透明で目立ちにくく、取り外しができるため、見た目や生活への負担が少ないのが大きな特徴です。

歯を強く動かすのではなく、成長に合わせて顎の位置や歯の生える方向を整えることで、

自然な噛み合わせへ導きます。

また、ワイヤー装置に比べて痛みが少なく、食事や歯みがきの際には外せるため、

虫歯のリスクを抑えやすい点も安心です。

お子さま本人が「自分でできる」実感を持てることで、

治療に前向きに取り組めるケースも多く見られます。

ここからは、マウスピース矯正の特徴やメリット、治療の流れ、家庭でのサポートポイントを詳しく解説していきます。

マウスピース矯正の特徴とメリット

マウスピース矯正は、透明な装置を使って少しずつ歯の位置や噛み合わせを整えていく治療法です。

最大の特徴は、装置が目立たないこと。学校や友達との会話の中でも気づかれにくく、

見た目のストレスが少ない点が人気の理由です。

また、取り外しができるため、食事や歯みがきが普段通り行えるのも大きなメリットです。

装置を清潔に保ちやすく、虫歯や歯肉炎のリスクを抑えながら矯正を進めることができます。

金属を使用しないため、痛みや口内炎が少なく、金属アレルギーの心配もほとんどありません。

さらに、子どもの顎の成長に合わせて調整できるため、無理なく自然に歯並びを導くことができます。

成長期の柔軟な骨格を活かした、**「やさしい矯正」**として注目されています。

適応年齢と治療の流れ

マウスピース矯正の開始時期は、6〜10歳頃の混合歯列期が目安とされています。

これは、乳歯と永久歯が混ざる時期で、顎の成長を利用しながら歯並びを整えやすいためです。

ただし、歯の生え方や顎の発達には個人差があるため、まずは現在の状態を確認することが大切です。

治療の流れは、一般的に次のように進みます。

① 初診相談・検査で歯並びや顎の状態をチェック

② 型取り・データ分析を行い、専用マウスピースを作製

③ 装着を開始し、1〜2週間ごとに段階的に交換

④ 定期的に通院し、装着時間や歯の動きを確認

マウスピース矯正は取り外し式のため、子ども自身の装着習慣が重要です。

家庭での管理と歯科でのフォローを両立させることで、より良い結果につながります。

保護者が気をつけるポイント

マウスピース矯正は取り外しができる便利な装置ですが、

その反面、装着時間の管理がとても重要です。

装着時間が短いと、計画通りに歯が動かず、治療期間が延びてしまうこともあります。

1日あたりの装着時間(一般的には20〜22時間程度)を守るよう、家庭でサポートしてあげましょう。

また、装置を外した後は、必ず歯みがきとマウスピースの洗浄を行うことが大切です。

汚れや細菌が残ると、虫歯や口臭の原因になることがあります。

さらに、装着の習慣を「親が管理する」から「子ども自身が意識してできる」ように促すことで、

治療へのモチベーションも高まります。

保護者の声かけや励ましが、成功の大きな鍵となります。

マウスピース矯正を成功させるための家庭習慣

マウスピース矯正を順調に進めるためには、「家庭での小さな習慣づくり」がとても大切です。

まず、毎日の装着時間を記録するようにしましょう。

カレンダーやチェック表を使うと、子ども自身も頑張りが見える形になり、継続の励みになります。

また、食事の後は必ず歯みがきとマウスピースの洗浄を行い、

常に清潔な状態を保つことが基本です。洗浄液やぬるま湯を使ってやさしく洗うことで、装置の変形やニオイを防げます。

さらに、寝る前に装着を確認する“ルーティン化”もおすすめです。

親子で声をかけ合いながら、矯正を日常の一部として定着させることで、

楽しく・確実に続けられる矯正生活が実現します。

プレオルソ(PREORTHO)で「お口の機能」から整える矯正

プレオルソ(PREORTHO)は、柔らかい素材でできたマウスピース型の矯正装置です。

歯並びを無理に動かすのではなく、

お口の筋肉や舌の使い方など、機能そのものを整えることを目的としています。

たとえば、口呼吸や舌を前に押し出す癖があると、歯並びや噛み合わせに影響が出やすくなります。

プレオルソは、装着しながら正しい口の動かし方を“トレーニング”できるため、

成長期の子どもにとって自然な矯正が可能です。

柔らかく違和感が少ないため、日中1時間程度と寝る前の装着で無理なく続けられるのも特徴です。

ここからは、プレオルソの仕組みやメリット、注意点について詳しく解説していきます。

プレオルソとは?どんな装置?

プレオルソは、シリコンのような柔らかい素材でできたマウスピース型の矯正装置です。

主に6〜10歳頃の子どもを対象に、お口の筋肉や舌の位置を正しく整えることを

目的として使用されます。

就寝時や日中の1時間程度装着するだけで、

歯並びに影響を与える“お口の癖”を少しずつ改善していく仕組みです。

特別な痛みを伴わず、取り外しができるため、学校生活にも支障がありません。

また、プレオルソは歯並びそのものだけでなく、「噛む力」「鼻呼吸」「発音」など、

お口全体のバランスを整える効果も期待できます。

装着を続けることで、将来的な歯並びの乱れを防ぎ、健康的な成長をサポートする矯正法です。

プレオルソのメリット

プレオルソの大きな魅力は、子どもに負担が少ないことです。

柔らかい素材でできているため、装着時の痛みや違和感が少なく、自然に続けやすい矯正法です。

また、取り外しができるので、食事や歯みがきの妨げにならず、

虫歯リスクを抑えながら清潔に保てます。装着時間も「寝るとき+日中1時間ほど」と短く、

学校生活への影響がほとんどありません。

さらに、プレオルソは口呼吸の改善や舌の位置の正常化を促し、

姿勢・発音・集中力などにも良い影響を与えるとされています。

歯を無理に動かすのではなく、成長期の自然な発育をサポートする点が、

従来の矯正との大きな違いです。

注意点・限界

プレオルソは、成長期の子どもにとって自然でやさしい矯正法ですが、

すべての歯並びに対応できるわけではありません。

歯を1本ずつ正確に動かすような細かな調整には不向きで、

重度の歯列不正や顎のズレが大きいケースでは、他の矯正方法が必要になる場合もあります。

また、取り外し式の装置であるため、

装着時間を守れないと効果が十分に得られないという点にも注意が必要です。

お子さま任せにせず、家庭での管理や声かけが重要です。

プレオルソは「治してもらう矯正」ではなく、「自分で治していく矯正」。

「お口の機能を育てる矯正」。装置と習慣の両面から支えることで、将来にわたってきれいな歯並びを守る力を育てていきます。

その考え方を理解し、保護者が温かく見守ることで、より良い結果につながります。

ワイヤー矯正・床矯正

子どもの歯並びを整える方法には、マウスピース矯正やプレオルソのほかにも、

「床矯正」「ワイヤー矯正」といった治療法があります。

それぞれに特徴があり、お子さまの年齢や歯並びの状態によって最適な方法は異なります。

当院では、成長期の自然な発育を重視し、

できるだけ負担の少ないマウスピース矯正やプレオルソを中心にご提案しています。

ただし、より複雑な歯の動きが必要なケースでは、

信頼できる矯正専門医と連携し、最適な治療につなげる体制を整えています。

ここでは、補助的に用いられる床矯正と、より本格的なワイヤー矯正について、

基本的な特徴を紹介します。

床矯正とは

床矯正(しょうきょうせい)は、顎の骨をゆるやかに広げて歯が並ぶスペースをつくるための矯正方法です。

取り外し式の装置を使用し、ねじを少しずつ回して顎を拡大していく仕組みになっています。

主に6〜10歳頃の「混合歯列期」に行われ、成長の力を利用しながら無理なく歯並びを整えることができます。

永久歯が並ぶスペースを確保できるため、将来的に抜歯を避けられる可能性がある点がメリットです。

ただし、装置の調整や装着時間を守ることが大切で、

自己管理が難しいと効果が出にくくなることもあります。

装着中の違和感や発音のしづらさを感じる場合もありますが、

慣れると自然に使いこなせるようになるお子さまがほとんどです。

ワイヤー矯正とは

ワイヤー矯正は、歯の表面に「ブラケット」と呼ばれる小さな装置を装着し、

そこにワイヤーを通して歯を1本ずつ精密に動かす治療法です。

永久歯が生えそろってから行うことが多く、歯列全体の細かな調整が可能です。

大きな歯のズレや噛み合わせの問題を改善できる一方で、装置が目立ちやすく、食事や歯みがきがやや難しくなる点がデメリットです。

また、固定式のため取り外しはできず、調整後に一時的な痛みを感じることもあります。

当院がマウスピース・プレオルソに特化する理由

子どもの矯正では、「どんな装置を使うか」以上に、「どんな成長を促すか」が大切です。

マウスピース矯正やプレオルソは、成長期の自然な発育を活かしながら、

痛みや見た目の負担を少なく整えることができる矯正法です。

装置が柔らかく、取り外しができるため、学校生活や食事の制限もほとんどありません。

お子さま自身が前向きに続けやすく、保護者の方も安心して見守れる点が大きなメリットです。

また、これらの治療法は「歯を並べる」だけでなく、

呼吸や舌の動き、姿勢などの“お口の育ち”を整えるアプローチでもあります。

そうした考え方が、健やかな将来の歯並びや噛み合わせにつながると考えています。

保護者が知っておきたい「通院と家庭ケアのポイント」

子どもの矯正は、装置をつけるだけで完結するものではありません。

家庭でのサポートと定期的な通院の両立が、治療の成果を左右します。

特にマウスピースやプレオルソのような取り外し式の装置では、

装着時間の管理や清掃、生活習慣の見直しがとても重要です。

矯正を前向きに続けるためには、親子で協力し合う環境づくりがポイント。

たとえば「寝る前に装着を確認する」「チェック表で装着時間を記録する」など、

無理なく続けられる工夫が効果的です。

ここからは、通院の流れ・家庭での習慣づくり・費用面の考え方について、順に解説していきます。

通院の流れ

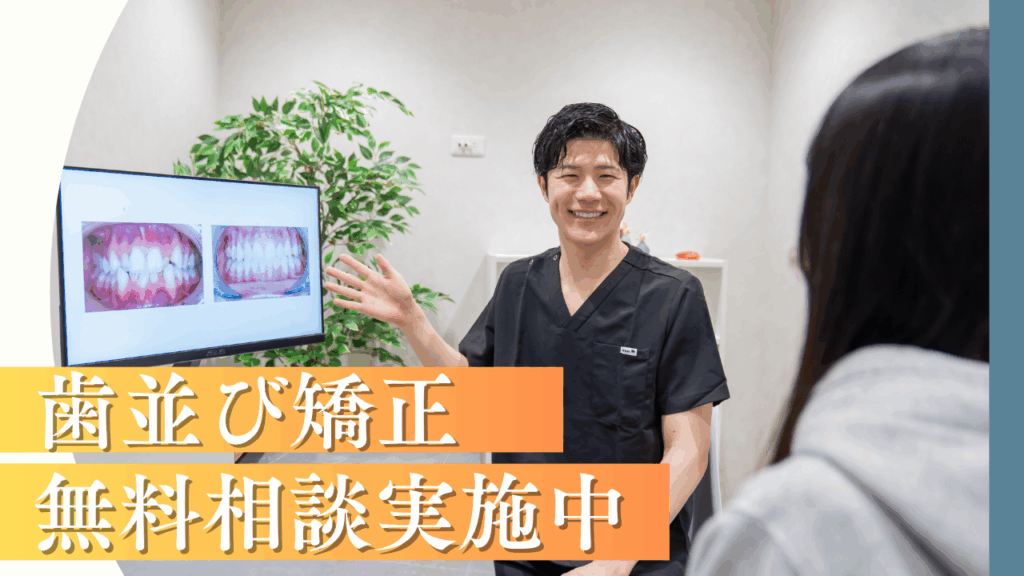

子どもの矯正は、まず初診相談からスタートします。

気になる歯並びや噛み合わせを確認し、お子さまの成長段階に合わせた治療の必要性を一緒に考えます。

次に、歯型やレントゲン、口腔写真などをもとに詳しい診断を行い、

最適な治療方法や開始時期を決定します。

その後、装置の作製と装着を経て、定期的なチェックに進みます。

通院の頻度は装置やお子さまの成長により異なりますが、一般的には3〜6か月ごとに状態を確認します。

通院時には、装置のフィット感や装着時間の確認、歯みがきの様子なども丁寧にフォロー。

矯正を「ただ続ける」だけでなく、「前向きに習慣化できる」ようサポートしていきます。

家庭で意識すべき習慣

子どもの矯正を成功させるためには、装置の使用だけでなく、

日常の「お口の使い方」や生活習慣も大切です。

特に意識したいのが、「よく噛む」「口を閉じて鼻で呼吸する」「姿勢を正す」の3つです。

やわらかい食べ物ばかりだと顎が十分に発達せず、歯並びが乱れやすくなります。

食事では、歯ごたえのある野菜やお肉をよく噛む習慣を心がけましょう。

さらに、口呼吸の癖を直すことで、唇や舌の筋肉バランスが整い、

自然にきれいな歯並びを保ちやすくなります。

テレビを見るときや勉強中など、うつむいた姿勢や頬杖にも注意が必要です。

毎日の姿勢や呼吸を整えることが、矯正の効果を長く保つ秘訣になります。

費用・相談の活用

子どもの矯正は長期的な治療になるため、

費用や支払い方法を事前にしっかり確認しておくことが大切です。

治療内容によって費用の幅はありますが、カウンセリングの際に見積もりを提示してもらうことで、

無理のない計画が立てられます。

多くの医院では、分割払いへの対応や、治療内容に応じた費用説明を丁寧に行っています。

また、治療中の調整費や再診費など、細かな項目も確認しておくと安心です。

初回相談では、費用面だけでなく、

「どの治療が子どもに合っているか」「装置を続けられるか」など、

生活に寄り添った視点で話を聞くことが大切です。

不安な点をそのままにせず、気軽に相談することが、納得して治療を始める第一歩になります。

まとめ:子どもの成長に合わせた矯正で、未来の笑顔を守る

子どもの歯並びは、見た目だけでなく「噛む力」「呼吸」「姿勢」など、

成長全体に関わる大切な要素です。

マウスピース矯正やプレオルソは、痛みや見た目のストレスが少なく、

子どもが前向きに続けやすい方法。お口の機能を整えながら、

将来の歯並びを守る“育てる矯正”として注目されています。

歯並びや噛み合わせに気になるサインがあるときは、まずは早めの相談がおすすめです。

小さな一歩が、お子さまの笑顔と健やかな成長につながります。

お気軽にカウンセリングでご相談ください。

この記事を書いたのは…

マウスピース矯正専門アドバイザーけんたろう

これまでに500名以上の患者様の矯正相談を担当。

実際に自身もインビザラインでの矯正治療を行なっており、治療インビザラインに関する知識はもちろん、自身の経験ももとに患者様の視点で、おひとりおひとりに合った治療を一緒に考えさせて頂く役割です。

矯正のご相談では、お口のお悩みやご希望など時間を十分にお取りしてお伺いします。

今までの歯科治療での不安や、なかなか先生に言いにくいことなどもお話して頂けたらと思います。

患者様の「不安」を「安心」にできるよう、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。

↓ マウスピース矯正専門アドバイザー Instagramアカウントはこちら ↓

https://www.instagram.com/mouthpiece_kentaro?igsh=YWE5MHRpZHl4eGl5&utm_source=qr